La fine del Novecento, il vagito della libertà

Ho trovato ributtante la leggerezza con cui si è parlato di Fidel Castro all’indomani della sua morte. Una leggerezza ignorante e colpevole della sua ignoranza, infarcita di luoghi comuni e di incredibile assenza di desiderio di approfondire una vicenda storica prima che una vicenda umana, una provenienza e un’eredità culturale prima che una provenienza e un’eredità politica. Non mi unisco al coro scomposto di chi oggi magnifica un padre della patria rivoluzionaria e di chi si permette di riferirsi al medesimo uomo come a un dittatore, tralasciando l’accettazione di ogni sopruso che si tollera quale che sia il paese da cui provenga l’accusa. Offro alla memoria del líder cubano il silenzio rispettoso che credo si debba a chi ha perseguito un ideale umanista di giustizia e fratellanza, con i limiti e i vizi che si agganciano nell’imperfezione della mancanza di coesione sociale e morale che caratterizza gli esseri dominanti di questo pianeta. Almeno fino a questo tempo.

Con Fidel Castro muore il Novecento. Muore l’idea romantica di un socialismo che quando si è detto reale era in realtà oppressivo e quando si è detto internazionalista stava affogando nelle rivendicazioni locali, come quella estrema di un’isola che non aveva alternative al guardarsi allo specchio e a ribadire se stessa in una infelice retorica patriottica, abbandonata com’è stata per cinquant’anni allo schiacciamento dell’embargo statunitense. Non con questo intendo condannare o assolvere in toto un’ideologia che, nonostante appunto i tentativi di cui si è fatta esperienza nel Novecento (assieme alle inespressività e ai fallimenti variamente motivati e colpevoli delle esperienze neosocialiste nelle Americhe e, differentemente, nel resto del mondo), ritengo irrealizzata nel senso di applicazione del pensiero e delle dottrine che la contraddistinguono; ma se prendiamo per buona – sempre in senso romantico – l’idea nenniana che il socialismo è portare avanti coloro che sono nati indietro, è evidente come la morte di Fidel Castro segni la fine di un secolo in cui si opponevano gruppi di persone per definire scontri sociali, ovvero la fine di un secolo in cui si metteva il gruppo prima del singolo. Muore l’idea che per la libertà delle genti si debba passare dalla realizzazione di uno stato che ha troppe difficoltà a garantire uguaglianza per essere ancora difeso, e muore il pensiero che vuole la responsabilizzazione del popolo attraverso i mezzi coercitivi di un potere che solo a parole è emanazione più o meno diretta di un elettorato, schiavo com’è delle ingerenze di interessi economici e delle indegne debolezze delle persone indicate alle posizioni di comando.

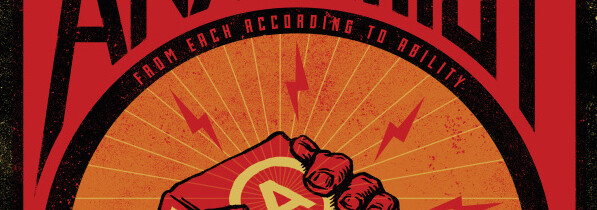

Muore dunque un’idea sentimentale; e restano le disparità, le sofferenze, le sconfitte degli oppressi. Questa è l’occasione per affrontare la durezza delle ingiustizie con un piglio nuovo, che con il passato condivida l’auspicio di fratellanza ma distogliendolo dai popoli e legandolo alle persone, ai singoli esseri umani, interpreti unici delle proprie coscienze e delle proprie responsabilità nei confronti di se stessi e del resto dell’umanità. L’abbattimento delle organizzazioni gerarchiche, di qualunque tipo esse siano, diventa oggi non un fine da perseguire ma una possibilità da realizzare fin nell’immediato, mettendo a disposizione – ciascuno per parte sua – quanto è nelle proprie possibilità per provvedere alle necessità individuali, che in quanto tali sono collettive, di chi ci sta accanto.

La fine del Novecento offre all’umanità l’occasione di voltare pagina intervenendo direttamente perché si affermi una responsabilizzazione che prima ancora di esprimere l’ideale anarchico muove da un principio culturale che al contempo è primigenio e custode di altissima levatura morale: a ciascuno secondo i suoi bisogni, da ciascuno secondo le sue capacità.